Injurier les candidats de l’opposition, c’est fragiliser l’alternance. Face au quatrième mandat d’Alassane Ouattara, seule l’unité, fondée sur des stratégies crédibles et un leadership inclusif, peut redonner espoir à la démocratie ivoirienne.

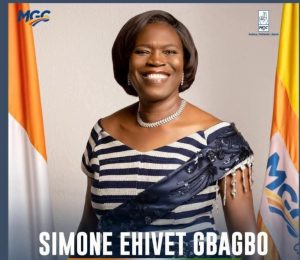

Alors que le Conseil constitutionnel a validé la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 25 octobre 2025, une vague d’invectives secoue la sphère numérique ivoirienne. Simone Ehivet Gbagbo, présidente du Mouvement des générations capables (MGC), Ahoua Don Mello, ancien ministre, Jean-Louis Eugène Billon du Congrès démocratique (CODE) et Henriette Lagou Adjoua, présidente du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage (RPP), figures de l’opposition, se retrouvent la cible d’attaques personnelles venant parfois d’intellectuels pourtant respectés. Mais à l’heure où l’adversaire principal demeure le président sortant Alassane Ouattara, candidat à un quatrième mandat, cette dérive n’est-elle pas le plus sûr moyen d’affaiblir l’opposition et de compromettre l’alternance ?

Introduction

La politique ivoirienne entre dans une phase décisive. Le 25 octobre 2025, les électeurs seront appelés à choisir entre la continuité incarnée par Alassane Ouattara, candidat à un quatrième mandat, et les candidatures d’opposition portées par Simone Ehivet Gbagbo, Ahoua Don Mello, Jean Louis Eugène Billon et Henriette Lagou Adjoua.

Mais depuis l’annonce officielle de cette liste, les débats publics semblent s’égarer. Au lieu d’ouvrir un espace de confrontation programmatique et d’unité stratégique, une partie des internautes s’est lancée dans une campagne d’injures et de dénigrement à l’encontre des opposants retenus. Cette posture, plus émotive que réfléchie, interroge : quelle stratégie politique se cache derrière ces attaques ? À qui profitent-elles réellement ?

Au moment où l’enjeu historique est de bâtir une alternative crédible et fédératrice, il est urgent de rappeler que l’unité, la lucidité et la stratégie doivent primer sur la division et les querelles internes.

Les insultes ne sont pas une stratégie

Si les invectives donnent l’illusion d’une catharsis ou d’un défouloir, elles constituent surtout un piège politique aux conséquences lourdes. Insulter, dénigrer ou tourner en dérision les figures de l’opposition ne résout en rien la question centrale : comment construire une force capable de battre un président sortant solidement ancré dans l’appareil d’État et soutenu par un réseau politique et économique puissant.

L’histoire politique ivoirienne et africaine récente regorge d’exemples où la division interne a ouvert un boulevard au pouvoir en place. Les querelles intestines, les accusations croisées et les attaques personnelles sapent la crédibilité des alternatives, démobilisent les sympathisants et brouillent la lecture des véritables enjeux. Les électeurs finissent par douter de la capacité de l’opposition à gouverner, lorsqu’ils la voient incapable de s’unir même pour faire front à un adversaire commun.

Pendant que l’opposition se fragilise par ses propres mains, le camp présidentiel, lui, avance méthodiquement. Il consolide son appareil électoral, mobilise ses ressources, verrouille ses relais institutionnels et affine ses stratégies de conquête et de conservation du pouvoir. Chaque insulte lancée contre un opposant, chaque campagne de dénigrement orchestrée depuis les réseaux sociaux, représente donc une victoire par procuration pour le président-candidat.

Autrement dit, en insultant leurs propres porte-voix, ces internautes travaillent – consciemment ou non – à la réélection de l’adversaire commun. Ils contribuent à diviser les forces du changement et à détourner l’attention des véritables défis : la mobilisation citoyenne, la protection du vote, la surveillance des urnes et l’élaboration d’un programme alternatif crédible.

L’expérience africaine démontre d’ailleurs à quel point la désunion peut se transformer en piège fatal. Au Kenya, en 2007, les rivalités intestines entre leaders de l’opposition ont contribué à un climat électoral explosif, culminant en violences post-électorales qui ont endeuillé le pays. En République démocratique du Congo – RDC -, face à Joseph Kabila, l’incapacité des forces d’opposition à s’accorder sur un candidat unique a favorisé la consolidation du pouvoir présidentiel et a prolongé un régime contesté. Ces précédents illustrent clairement que les divisions et les attaques internes ne profitent qu’au pouvoir en place, et fragilisent durablement la crédibilité démocratique des forces qui se prétendent alternatives.

La Côte d’Ivoire n’échappe pas à cette règle. En 2020, lors de la présidentielle controversée qui a conduit à un troisième mandat d’Alassane Ouattara, l’opposition avait multiplié les appels au boycott et à la « désobéissance civile », mais n’avait pas su parler d’une seule voix autour d’un projet commun ni d’un leadership consensuel. Résultat : le pouvoir sortant a remporté une victoire confortable, tandis que l’opposition s’est retrouvée affaiblie, divisée et marginalisée sur l’échiquier politique. L’absence de cohésion et la prévalence des querelles internes ont pesé lourdement sur l’issue du scrutin.

En définitive, les injures ne sont pas seulement un acte d’impatience ou d’émotion : elles deviennent un véritable outil de fragilisation politique, transformant la colère populaire en arme retournée contre ceux-là mêmes qui incarnent l’espoir d’une alternance.

Un appel à la hauteur et à la lucidité plutôt que la colère

Il est temps de dépasser l’émotion brutes, de contenir la colère et de sortir des postures blessantes. Les insultes peuvent soulager une frustration momentanée, mais elles ne construisent pas l’avenir. La politique, surtout en période électorale, ne se gagne pas sur le terrain des invectives mais sur celui de la stratégie, de la vision et de l’organisation. Une fois encore, oui, la frustration est légitime ; oui, la colère est réelle. Mais la politique n’est pas un champ de défoulement : c’est un espace de responsabilité.

L’histoire récente de la Côte d’Ivoire en est une illustration éloquente : chaque fois que l’opposition s’est divisée, qu’elle s’est laissée entraîner par des querelles intestines ou des règlements de comptes personnels, elle a vu ses chances s’effondrer face à un régime installé et solidement organisé. La présidentielle de 2020, marquée par l’absence d’un projet commun et par le boycott de certains acteurs clés, a ouvert un boulevard au pouvoir sortant. Cette expérience douloureuse devrait servir de leçon : sans lucidité politique, la colère populaire se dissipe, les électeurs se démobilisent et l’espoir d’alternance se dilue.

Le véritable combat est ailleurs. Il ne s’agit pas de se mesurer en insultes ou en sarcasmes, mais de réfléchir, proposer et mettre en œuvre des stratégies gagnantes. Cela implique d’identifier les priorités nationales, de concevoir des solutions réalistes, et de porter un discours mobilisateur capable de rallier les électorats dispersés, tant en milieu urbain qu’en zone rurale, aussi bien parmi les jeunes en quête d’emploi que chez les populations fragilisées par la vie chère.

La lucidité exige également de reconnaître la force de l’adversaire et d’éviter le piège de la sous-estimation. Alassane Ouattara, candidat à un quatrième mandat, bénéficie d’un appareil d’État puissant et de réseaux solides à l’échelle nationale et internationale. L’opposition ne peut espérer l’emporter que si elle se hisse à un niveau supérieur de discipline et de maturité stratégique. C’est un impératif d’intelligence collective : transformer l’indignation en énergie constructive, l’émotion en organisation, et la diversité des sensibilités en complémentarité politique.

Autrement dit, l’heure est venue de choisir entre deux attitudes : persister dans les divisions stériles qui affaiblissent, ou s’élever à la hauteur des enjeux pour construire une alternative crédible. Car l’histoire ne retiendra pas les insultes des réseaux sociaux, mais la capacité ou non des acteurs à saisir l’occasion de bâtir une véritable alternance démocratique.

Politique et dépassement de soi : une exigence philosophique

La politique, au sens noble du terme, n’est pas l’arène de nos rancunes personnelles mais l’espace où se décide le destin d’une communauté. Elle exige donc un effort de dépassement de soi. Les passions individuelles – colère, frustration, ressentiment – ne peuvent, à elles seules, construire un projet collectif viable. Elles doivent être transcendées par une vision plus large : celle du bien commun et de la survie démocratique.

Les grands penseurs politiques l’ont toujours rappelé. Nicolas Machiavel, dans Le Prince mais surtout dans ses Discours sur la première décade de Tite-Live, insiste sur le rôle des forces populaires dans la stabilité d’un État. Pour lui, un prince ne peut gouverner durablement sans tenir compte de l’appui du peuple. La cohésion entre gouvernants et gouvernés constitue un contrepoids essentiel à la puissance des princes et permet d’éviter la tyrannie. Autrement dit, sans une unité minimale et une capacité collective à dépasser les querelles intestines, le pouvoir populaire s’éteint et laisse libre cours à l’arbitraire. Machiavel nous rappelle donc que la survie même de la liberté dépend de la capacité des citoyens à se rassembler pour défendre leurs intérêts communs.

Hannah Arendt, de son côté, dans La Condition de l’homme moderne et La Crise de la culture, insiste sur l’idée que l’action politique véritable naît de la capacité des hommes et des femmes à se réunir pour agir ensemble. Pour elle, la politique est cet espace public où les individus, en dépit de leurs différences, s’accordent à inventer un avenir commun. Le pouvoir, écrit-elle, ne réside pas dans la domination mais dans l’action collective : il est toujours le produit de la coopération. Ainsi, une opposition qui s’éparpille dans les injures et les rivalités personnelles nie la nature même de l’action politique : elle abdique son pouvoir au lieu de le construire.

Ces enseignements nous éclairent directement dans le contexte ivoirien. L’exigence de hauteur signifie que chaque citoyen, chaque internaute, chaque intellectuel a un rôle à jouer. L’injure abaisse, mais la réflexion élève. Le sarcasme divise, mais la lucidité fédère. Le véritable courage politique aujourd’hui consiste à refuser la facilité du dénigrement pour embrasser la difficulté du dialogue, de la construction et du compromis.

S’élever à la hauteur des enjeux, c’est aussi accepter que l’adversaire n’est pas celui qui porte une autre sensibilité de l’opposition, mais bien celui qui concentre le pouvoir en vue d’un quatrième mandat. La lucidité, enfin, consiste à comprendre que l’alternance ne sera pas le fruit d’une victoire individuelle, mais celui d’un effort collectif nourri par le sens du sacrifice et du dépassement de soi.

En somme, faire de la politique en Côte d’Ivoire en 2025, c’est répondre à un appel philosophique autant que stratégique : transformer la colère en intelligence, et la diversité en unité. Nicolas Machiavel nous rappelle que la force des peuples réside dans leur cohésion, et Hannah Arendt nous invite à réinventer ensemble l’espace commun. C’est dans ce double héritage que l’opposition ivoirienne peut trouver l’inspiration pour bâtir une victoire.

Quand la division ouvre un boulevard au pouvoir en place

Si l’unité peut renverser des régimes solidement installés, la division, elle, se révèle être le plus grand allié des pouvoirs sortants. L’histoire politique récente de plusieurs pays africains en témoigne douloureusement et démontre que la désunion de l’opposition est souvent synonyme de défaite, d’immobilisme ou de chaos.

En Côte d’Ivoire, en 2020, l’opposition a été incapable de présenter un projet commun face à la candidature controversée d’Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Entre appels au boycott, divergences de stratégie et absence de leadership consensuel, elle a offert au pouvoir sortant une victoire sans véritable résistance. Résultat : non seulement l’alternance est restée hors de portée, mais l’opposition est sortie plus fragmentée et affaiblie encore, marginalisée sur l’échiquier politique. L’histoire retiendra que l’incapacité à s’unir a pesé autant que le déséquilibre institutionnel.

En République démocratique du Congo, face à Joseph Kabila, les opposants n’ont jamais su s’accorder sur un candidat unique. Chaque leader a privilégié son camp, son parti ou son ambition personnelle au détriment de l’intérêt collectif. Cette incapacité chronique à construire une plateforme commune a permis à Kabila de prolonger son règne et de conserver la main sur le système, malgré une contestation interne et internationale croissante. Ici encore, l’échec de l’unité a consolidé un pouvoir contesté et retardé la perspective d’une véritable alternance démocratique.

L’exemple du Kenya en 2007 illustre un autre visage de la division : celui de la fracture sanglante. Les rivalités intestines entre les leaders de l’opposition, combinées à un climat électoral déjà tendu, ont dégénéré en violences post-électorales d’une ampleur dramatique : plus d’un millier de morts et des centaines de milliers de déplacés. Ce cas rappelle que la division ne se limite pas à affaiblir une opposition : elle peut fracturer le tissu social et mettre en péril la stabilité nationale.

Ces expériences douloureuses convergent toutes vers la même leçon : l’opposition divisée ne peut rien face à un pouvoir solidement organisé. Pire encore, la division n’aboutit pas seulement à une défaite électorale. Elle ouvre la voie à la consolidation de régimes contestés, affaiblit durablement la démocratie et, dans certains cas, plonge des nations entières dans des crises profondes. Là où l’opposition s’affronte entre elle, le pouvoir triomphe ; là où elle s’unit, la démocratie respire.

Pour sortir du piège : bâtir une stratégie d’unité

Les leçons de l’histoire politique ivoirienne et africaine sont claires : aucune opposition divisée ne peut vaincre un pouvoir solidement installé. Le constat est universel. Partout sur le continent, les échecs de l’opposition à conquérir le pouvoir s’expliquent en grande partie par l’incapacité à dépasser les querelles personnelles et à transcender les rancunes héritées du passé. Face à un président sortant candidat à un quatrième mandat, la seule voie viable est de construire un front commun, discipliné et organisé, capable de présenter une alternative crédible.

Cette unité, cependant, ne peut pas être décrétée ; elle doit être construite méthodiquement et reposer sur plusieurs conditions essentielles :

Une plateforme commune

L’unité n’implique pas l’uniformité. Il ne s’agit pas d’effacer les différences idéologiques ou programmatiques qui existent entre les formations politiques, mais de mettre en avant ce qui rassemble : l’exigence d’alternance démocratique, la défense des institutions, la justice sociale et la réconciliation nationale. L’opposition doit savoir parler d’une seule voix sur ces points cardinaux, même si elle conserve des sensibilités diverses sur des questions secondaires.

Un débat programmatique crédible

Les invectives doivent céder la place à la confrontation des idées. La maturité politique consiste à convaincre les électeurs non par le rejet de l’autre, mais par la force des propositions. Les candidats de l’opposition gagneraient à mettre en avant des solutions concrètes pour la gouvernance économique, l’emploi des jeunes, la lutte contre la vie chère, la sécurité et l’éducation. Un tel débat substantiel permettra aux électeurs de juger sur pièces, et non sur des réputations caricaturées ou des procès d’intention. C’est aussi une manière de couper court aux accusations de vacuité programmatique qui pèsent souvent sur l’opposition.

Une coalition électorale opérationnelle

L’histoire électorale ivoirienne montre que les scrutins ne se gagnent pas uniquement dans les urnes, mais aussi dans leur sécurisation. Une coalition électorale opérationnelle doit donc aller au-delà des discours d’unité : elle doit organiser la mobilisation citoyenne, assurer la formation des représentants dans les bureaux de vote, mutualiser les moyens logistiques et financiers, et mettre en place des mécanismes fiables de protection du vote. Sans une telle infrastructure, les meilleures intentions risquent de se heurter au mur de la réalité.

Un leadership inclusif

L’unité n’est crédible que si elle se reflète dans ses porte-parole. Aucune personnalité, si charismatique ou historique soit-elle, ne peut à elle seule incarner toutes les attentes. Un leadership collectif, où chaque sensibilité politique et sociale se reconnaît, est la clé pour inspirer confiance et montrer aux électeurs que l’opposition ne se résume pas à un combat d’ego, mais à une volonté commune de servir la nation. C’est ce leadership inclusif qui donnera à la coalition la légitimité nécessaire pour gouverner demain.

L’histoire africaine récente confirme que l’unité est non seulement possible, mais qu’elle peut être victorieuse. Au Nigeria, en 2015, l’opposition, longtemps fragmentée, a su se regrouper au sein de l’All Progressives Congress (APC), unissant différentes tendances autour de Muhammadu Buhari. Résultat : pour la première fois, un président sortant, Goodluck Jonathan, a été battu dans les urnes. Au Sénégal, en 2012, la coalition Benno Bokk Yakaar a su fédérer ses forces derrière Macky Sall pour mettre fin à la tentative d’Abdoulaye Wade de briguer un troisième mandat controversé. Plus récemment, au Kenya, en 2022, l’alliance entre William Ruto et plusieurs mouvements régionaux a permis de construire une dynamique assez forte pour battre l’héritier désigné du système en place, Raila Odinga, pourtant soutenu par l’appareil d’État.

Ces exemples prouvent que, même face à des pouvoirs réputés inébranlables, la discipline, la lucidité et la stratégie collective peuvent renverser le cours de l’histoire.

En définitive, sortir du piège des injures et des divisions, c’est accepter de travailler ensemble à un horizon plus grand que les ego individuels. Ce qui se joue en octobre 2025 n’est pas le destin d’une personne, ni la revanche d’un camp sur un autre, mais l’avenir démocratique de la Côte d’Ivoire. C’est ce sens du collectif, cette vision partagée et ce dépassement des rancunes qui feront la différence entre une opposition fragilisée et une force victorieuse.

Conclusion

L’élection présidentielle du 25 octobre 2025 ne se jouera pas dans les arènes virtuelles des réseaux sociaux, mais dans la capacité de l’opposition à transformer son énergie dispersée en une force cohérente et organisée. Les injures et les invectives, si elles procurent une satisfaction momentanée, ne sont en réalité qu’un poison lent qui divise, affaiblit et détourne du véritable objectif : l’alternance démocratique.

Céder à la tentation du dénigrement, c’est répéter les erreurs du passé : celles de 2020 en Côte d’Ivoire, de la RDC face à Joseph Kabila ou du Kenya en 2007. Dans tous ces cas, la division a ouvert un boulevard aux pouvoirs en place et a transformé l’espoir populaire en désillusion. À l’inverse, l’Afrique a aussi montré que l’unité peut changer le cours de l’histoire : le Nigeria en 2015, le Sénégal en 2012 et le Kenya en 2022 l’ont prouvé. La Côte d’Ivoire doit aujourd’hui choisir son camp : celui des rancunes ou celui de la responsabilité.

Mais au-delà de la tactique électorale, c’est une question de maturité politique et citoyenne. La démocratie ivoirienne, encore fragile, a besoin d’oppositions fortes, capables de se hisser au niveau des défis nationaux. Elle a besoin de leaders qui transcendent leurs différends pour bâtir une vision partagée, mais aussi de citoyens et d’intellectuels qui refusent le piège des invectives pour s’engager dans un débat d’idées. L’avenir démocratique du pays ne dépend pas uniquement des urnes : il dépend aussi de la capacité de chacun à privilégier l’unité sur la division, la réflexion sur la colère, la construction sur la destruction.

En 2025, la Côte d’Ivoire ne joue pas seulement une élection. Elle joue sa crédibilité démocratique, sa stabilité politique et sa place dans l’histoire africaine. Si l’opposition sait s’unir et convaincre, le pays peut renouer avec l’espérance d’une alternance pacifique. Si elle persiste dans les querelles intestines et les injures, elle condamnera une nouvelle fois le peuple à l’amertume.

Il revient donc à chacun – leaders, militants, internautes, citoyens – de prendre ses responsabilités. Car l’adversaire véritable est en face, pas dans nos propres rangs. Et l’histoire, demain, ne retiendra pas nos colères passagères, mais notre capacité – ou notre incapacité – à construire ensemble l’avenir démocratique de la Côte d’Ivoire.

Unis, l’opposition peut redonner espoir à la démocratie. Divisés, elle condamne le peuple à l’amertume.

Simplice Ongui

Directeur de Publication

Afriqu’Essor Magazine

osimgil@yahoo.co.uk